¡¡Buenas tardes Comandantes!!. Ayer lo único que pude hacer fue abrir la 24, leer un poquito de lo subido por ustedes y allí quedo minimizada hasta la noche.

Alzado primer arco del puente Alconetar

Alzado y puente Alconetar

Alzado y puente de Capurra

Alzado y puente de Capurra

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA EN ESPAÑA

PRESENTACIÓN ROMANA MUDEJAR ISLÁMICA NEOCLÁSICA

PREHISTORIA PRERROMÁNICA CISTERCIENSE RENACENTISTA MODERNISTA

PROTOHISTORIA ROMÁNICA GÓTICA BARROCA CONTEMPORÁNEA

Arquitectura

ROMANA

PRESENTACIÓN ARQUITECTURA RELIGIOSA ARQUITECTURA URBANA

A. de ESPECTÁCULOS A. CONMEMORATIVA OBRAS de INGENIERÍA

OBRAS DE INGENIERÍA

Mapa de la principales vias romanas

Mapa de la principales vías romanas en Hispania

http://www.spanisharts.com/arquitectura ... ieria.html

Les dejoele enlace: las imágnes al presionar pueden ampliarse.

El mundo romano era muy amplio y había que comunicarlo de una manera eficiente. Para ello, se construyó en todo el territorio una extensa red de calzadas, que no solo hacía que aumentasen las relaciones económicas y sociales, sino que habilitaba una forma rápida de trasladar los ejércitos, y, así, defender los núcleos de población. Estas vías necesitaban atravesar montañas y pasar sobre grandes ríos, construyéndose para ello puertos de montaña y puentes, fijos y estables.

También era necesario abastecer las ciudades de agua potable -acueductos y depósitos- y eliminar de una forma limpia y eficiente los desperdicios de las grandes urbes -red de alcantarillado-.

El transporte por mar era importantísimo, tanto comercial como militarmente, por lo que en la costa también se erigieron los edificios necesarios para la comunicación entre las ciudades, fundamentalmente puertos de mar, y faros.

Calzada romana de Valencia de Alcántara en Cáceres

Calzada romana de

Valencia de Alcántara en Cáceres

(Banco de Imágenes del

Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa)

Así, podemos diferenciar las siguientes obras de Ingeniería:

* Calzadas

Una impresionante red de vías unía todo el territorio romano. Esta, partía radialmente desde la misma Roma, de aquí el dicho: "todos los caminos conducen a Roma". A medida que se conquistaban territorios se les dotaba inmediatamente de calzadas, comunicando así los distintas plazas fuertes, campamentos o ciudades.

No todas las calzadas eran de igual categoría: existían las terrenae, -de tierra, muy comunes-, las glarea stratae -una calzada empedrada con guijarros o pequeños cantos rodados, zahorra- o las silice stratae -de piedras de medio tamaño-.

Pero la calzada ideal, que solo se construyó en la mejor época del Imperio, era la que llagaba a las grandes ciudades. Tenía hasta un metro de espesor, y constaba de los siguientes elementos:

o El statumen o cimientos que se adecuaban a las características de la zona.

o El rudus, una capa de cascajos sobre los cimientos.

o El nucleus, directamente encima del rudus se extendía arena y cal mezclada con cantos rodados y todo ello apisonado.

o El pavimentum -summa crusta o summa dorsum-, de losas encajadas con piedras más pequeñas y esquirlas metálicas. Su superficie estaba peraltada en las zonas necesarias y ligeramente abombada, para la evacuación del agua de lluvia.

Seccion de la calzada

A sus lados existían canales para la recogida y conducción del agua. Además se señalizaba con mojones que indicaban distancias, llamados milliarios. Algunas de ellas, ya en la ciudad o cerca de ella, tenían aceras elavadas para el peatón.

* Puentes

En España muchos de los puentes romanos siguen en funcionamiento, algunos de ellos tal y como fueron originalmente, otros modificados. Los ingenieros romanos fueron verdaderos maestros en su construcción, ya que eran elementos fundamentales para el acceso a ciudades, que con intención se situaban en las inmediaciones de ríos. El motivo de esta ubicación era tanto defensivo como infraestructural -abastecimiento y desagüe-. Es evidente, que la gran red de vías romanas que se desplegó en la península necesitaba muchos puentes, con lo que los construidos fueron numerosos.

Muchos de los puentes que se construyeron más tarde, en la Edad Media, pasaron erroneamente por romanos. Para ello podemos dar una serie de características, no determinantes, pero que nos pueden ayudar a distinguir el origen romano de las construcciones:

o Arcos no apuntados.

o Fábrica de sillares muy elaborados y frecuentemente almohadillados.

o Calzada de más de 5 m. de ancho.

o Calzada de trazo horizontal o ligeramente inclinada "poco alomada".

o Pilares rectangulares desde la base, con tajamares triangulares o circulares adosados que se cortan antes de llegar a los pretiles.

En España destacamos los puentes:

Alzado del primer arco del Puente de Alconetar

Alzado del primer arco del Puente de Alconetar

Alzado y planta del Puente de Alconetar

Alzado y planta del Puente de Alconetar

Presione para ampliar.

Alzado y planta del Puente de Caparra

Alzado y planta del Puente de Caparra

Presione para ampliar.

o Puente de Alcántara, sobre el Tajo, en Cáceres. FICHA BÁSICA

o Puente de Mérida, sobre el Guadiana, en Badajoz. FICHA BÁSICA

o Puente de Salamanca sobre el Tormes.FICHA BÁSICA

También son importantes:

o En la Vía de la Plata

+ Puente del río Algarrebas y de Alcantarilla en Mérida Página de la ciudad de Emerita Augusta

+ Puente de Alconétar sobre el Tajo, en Cáceres. Actualmente los pocos restos están transladados a una pradera cercana de su ubicación original, ya que esta se encuentra bajo las aguas del embalse de Alcántara. Originalmente, se estima que tenía 16 arcos -actualmente solo 4 correspondientes a uno de los arranques- con una longitud de unos 300 m. y una anchura de 6,50 m. Los arcos son rebajados o escarzanos, no de medio punto. Los dos primeros arcos son de factura romana, los siguientes han sufrido restauraciones medievales. Una de las pilas que nos quedan tiene tres cornisas, decoración excesiva para lo habitual, y es de un tamaño apreciable: lógico, si pensamos que era un puente para un gran río, el Tajo. De fábrica de grandes sillares almohadillados, tienen un tajamar triangular aguas arriba y en su contrario, un paramento semicircular. Se pueden observar los apoyos de los arcos rebajados sobre los pilares.

+ Puente de Caparra sobre el río Ambroz, en Oliva de Plasencia, Cáceres. Posiblemente construido en época del emperador Augusto y en las inmediaciones de la ciudad de Capera. Es pequeño, de 65 m. de largo y de 7,30 m. de ancho, siendo originalmente de 5,50 m. ya que se ensanchó en 1955 en casi dos metros, procediendose a desplazar una fachada, concretamente la situada aguas abajo. Realmente sólo los dos arcos centrales son de fábrica romana, como consecuencia de las muchas y descuidadas modificaciones que ha sufrido. Sus bóvedas mantienen la fábrica de sillares almohadillados y nacen en arcos de medio punto. El pilar central, de 3,80 m. de ancho, tiene el tajamar triangular. Las luces de los arcos centrales -los romanos- son de 8,70 m. y 8,90 m.

+ Puente de Segura sobre el río Eljas. Compuesto de cinco arcos, solo los dos de los extremos son de fábrica romana. Los tres centrales mantienen las pilas originales, siendo las bóvedas de factura medieval. Los sillares romanos son almohadillados y las pilas tienen un tajamar triangular.

o En la Vía Augusta:

+ Puente de Córdoba sobre el Guadalquivir Página de la ciudad de Corduba

+ Puente del Diablo sobre el río LLobregat, en Martorell, Barcelona. Reconstruido casi por completo en varias ocasiones, actualmente se asemeja a su diseño medieval. Únicamente resta de su diseño original el Arco honorífico romano situado en uno sus accesos.

+ Puente de Alcantarilla sobre el río Salado de Morón, en Sevilla. Compuesto de dos arcos de medio punto simétricos de 8,90 m. de luz que marcan las bóvedas de 6m. de ancho. La pila central ha perdido su tajamar.

+ Puente de Los Pedroches, en Córdoba. De tres arcos de medio punto, midiendo el central 4,50 m. y los laterales 1,90 m. Las bóvedas tienen un ancho de 4,90 m. Es de resaltar que parte de las dovelas están engatilladas, característica poco habitual en las construcciones romanas. Su estado de conservación es lamentable.

+ Puente de Villa del Río, en Córdoba. Con todas las dovelas engatilladas, y los sillares almohadillados. Está compuesto de cuatro arcos de medio punto y dos desaguaderos en las pilas del arco central. Se han perdido los tajamares, posiblemente enterrados.

Además existen algunos que solo mantienen algunas partes de construcción romana: Castellar y Palmero en Cuenca, los de Matapozuelos y Valdestillas en Valladolid, el de Trespuentes en Álava, el de Aluenda en Zaragoza y el Ponte romano de Lugo.

* Acueductos y presas.

Acueducto

Acueducto de Termancia

Presione para ampliar

Los acueductos se construyeron para salvar los accidentes geográficos que existían entre los manantiales o ríos y las ciudades. No solo se pasaban los valles mediante arquerías superpuestas, también se excavaban montañas con grandes tuberias, pozos y niveles de mantenimieno. Debemos destacar los siguientes:

o Acueducto de Segovia FICHA BÁSICA. Una de las más grandes obras de ingenieria romana.

o Acueducto de los Milagros, en Mérida. FICHA BÁSICA. Transportaba el agua desde el embalse de Proserpina a la ciudad de Mérida.

o Acueducto de los San Lázaro, en Mérida. FICHA BÁSICA.

o Acueducto de Ferreres, en Tarragona. FICHA BÁSICA. Para abastecer de agua potable a la ciudad de Tarraco.

Además existen otros, menos conocidos, pero que supusieron grandes construcciones de ingeniería. De estos podemos destacar el acueducto de Termancia, con una longitud de más de 3.300 m. y con gran parte de él excavado directamente en piedra.

Almonacid de la Cuba

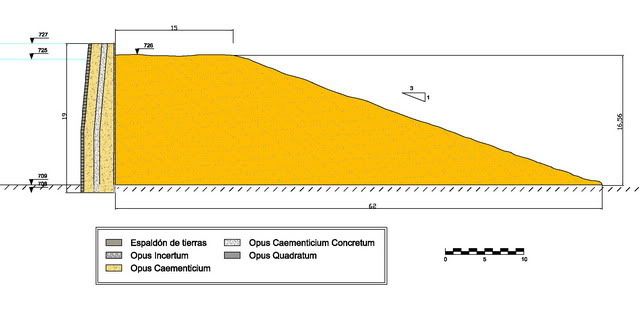

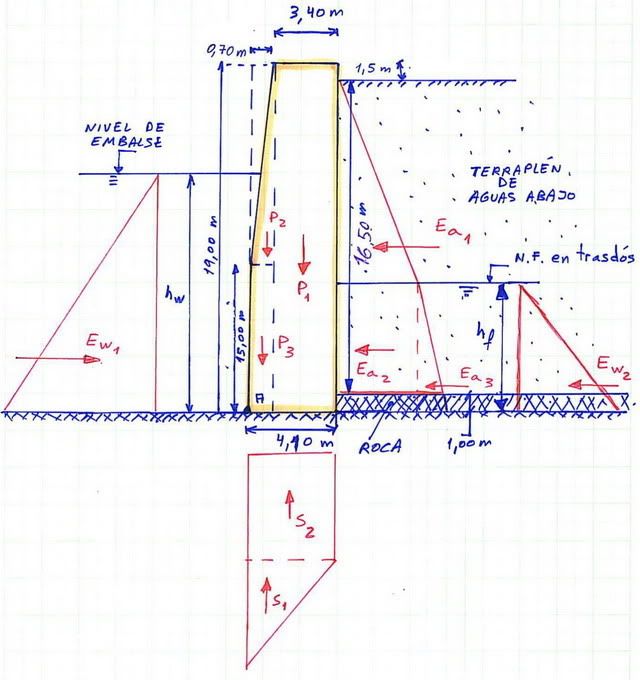

Sección del dique de Almonacid de la Cuba.

Presione para ampliar.

Las presas servían para acumular el agua para abastecer a grandes ciudades, asegurándose su suministro en todas las épocas del año. Son de destacar:

o La presa de Proserpina, en Mérida.

o La presa de Cornalvo, en Mérida.

o La presa de Almonacid de la Cuba, que embalsaba las aguas del río Aguasvivas en Zaragoza. Es la presa romana más alta de la península con sus 34 m. Está compuesto por una pesada y robusta estructura que cierra el cañón por donde discurre el río. Con un núcleo de calicanto -opus caementicium- y dos muros de mampostería -opus incaertum-, uno a cada lado. En la parte exterior se refuerza con escalonados de sillares colocados a hueso.

o La presa de la Ermita de la Virgen del Pilar, embalsaba las aguas de un afluente, el Moyuela, del río Aguasvivas en Monforte de Moyuela, Zaragoza. Solo se conservan 20 m. del comienzo del dique.

* Puertos y Faros.

Las naves romanas y los barcos de transporte de mercancías debían ir de puerto en puerto con una rapidez y seguridad necesaria para el mantenimiento de un gran imperio. En estos puertos se construían todas las dependencias necesarias para la ejecución de las maniobras necesarias para el buen funcionamiento de todo el conjunto portuario: los pórticos con almacenes y oficinas, las atarazanas para estacionar las naves, las estradas para subir un barco a tierra, los surtidores de agua potable y la maquinaria para la carga y descarga de mercancías.

Además se necesitaba un sistema de señalización para la adecuada entrada y salida del puerto, para ello se utilizaban las balizas, colocadas a la derecha de la entrada. Los faros indicaban a los marinos la presencia de la costa.

En España destacamos:

o Faro de la "Torre de Hércules" en La Coruña, la Brigantium romana, vecina de la ciudad de Crunna que le daría el actual nombre de La Coruña.FICHA BÁSICA

Además debemos nombrar dos faros desgraciadamente desaparecidos, ambos de estructura escalonada en varios pisos -tres o cuatro- lo que les dotaba de una altura considerable:

o Faro de "Cadiz", de origen púnico y que fue utilizado y modificado por los romanos. La referencias documentales se han ampliado recientemente por el descubrimiento de unos dibujos a carboncillo sobre pared en los que se supuestamente se representa este faro.

o Faro de "Chipiona", llamado turris Caepionis, el más importante en su época de la península. Fue construido por Quinto Servilio Sepion, siendo semejante al famoso Faro de Alejandría, en diseño y tamaño. Estaba culminado por una gran estatua en bronce.

veamos que les parece Herr Leovigildo y Her Petersen. Conicide con uno de mis libros más acreditados.HISTORIA DE LA ARQUITECTURA EN ESPAÑA

PRESENTACIÓN ROMANA

Arquitectura

ROMANA

PRESENTACIÓN ARQUITECTURA RELIGIOSA ARQUITECTURA URBANA

A. de ESPECTÁCULOS A. CONMEMORATIVA OBRAS de INGENIERÍA

OBRAS DE INGENIERÍA

Mapa de la principales vias romanas

Mapa de la principales vías romanas en Hispania

El mundo romano era muy amplio y había que comunicarlo de una manera eficiente. Para ello, se construyó en todo el territorio una extensa red de calzadas, que no solo hacía que aumentasen las relaciones económicas y sociales, sino que habilitaba una forma rápida de trasladar los ejércitos, y, así, defender los núcleos de población. Estas vías necesitaban atravesar montañas y pasar sobre grandes ríos, construyéndose para ello puertos de montaña y puentes, fijos y estables.

También era necesario abastecer las ciudades de agua potable -acueductos y depósitos- y eliminar de una forma limpia y eficiente los desperdicios de las grandes urbes -red de alcantarillado-.

El transporte por mar era importantísimo, tanto comercial como militarmente, por lo que en la costa también se erigieron los edificios necesarios para la comunicación entre las ciudades, fundamentalmente puertos de mar, y faros.

Calzada romana de Valencia de Alcántara en Cáceres

Calzada romana de

Valencia de Alcántara en Cáceres

(Banco de Imágenes del

Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa)

Así, podemos diferenciar las siguientes obras de Ingeniería:

* Calzadas

Una impresionante red de vías unía todo el territorio romano. Esta, partía radialmente desde la misma Roma, de aquí el dicho: "todos los caminos conducen a Roma". A medida que se conquistaban territorios se les dotaba inmediatamente de calzadas, comunicando así los distintas plazas fuertes, campamentos o ciudades.

No todas las calzadas eran de igual categoría: existían las terrenae, -de tierra, muy comunes-, las glarea stratae -una calzada empedrada con guijarros o pequeños cantos rodados, zahorra- o las silice stratae -de piedras de medio tamaño-.

Pero la calzada ideal, que solo se construyó en la mejor época del Imperio, era la que llagaba a las grandes ciudades. Tenía hasta un metro de espesor, y constaba de los siguientes elementos:

o El statumen o cimientos que se adecuaban a las características de la zona.

o El rudus, una capa de cascajos sobre los cimientos.

o El nucleus, directamente encima del rudus se extendía arena y cal mezclada con cantos rodados y todo ello apisonado.

o El pavimentum -summa crusta o summa dorsum-, de losas encajadas con piedras más pequeñas y esquirlas metálicas. Su superficie estaba peraltada en las zonas necesarias y ligeramente abombada, para la evacuación del agua de lluvia.

Seccion de la calzada

A sus lados existían canales para la recogida y conducción del agua. Además se señalizaba con mojones que indicaban distancias, llamados milliarios. Algunas de ellas, ya en la ciudad o cerca de ella, tenían aceras elavadas para el peatón.

* Puentes

En España muchos de los puentes romanos siguen en funcionamiento, algunos de ellos tal y como fueron originalmente, otros modificados. Los ingenieros romanos fueron verdaderos maestros en su construcción, ya que eran elementos fundamentales para el acceso a ciudades, que con intención se situaban en las inmediaciones de ríos. El motivo de esta ubicación era tanto defensivo como infraestructural -abastecimiento y desagüe-. Es evidente, que la gran red de vías romanas que se desplegó en la península necesitaba muchos puentes, con lo que los construidos fueron numerosos.

Muchos de los puentes que se construyeron más tarde, en la Edad Media, pasaron erroneamente por romanos. Para ello podemos dar una serie de características, no determinantes, pero que nos pueden ayudar a distinguir el origen romano de las construcciones:

o Arcos no apuntados.

o Fábrica de sillares muy elaborados y frecuentemente almohadillados.

o Calzada de más de 5 m. de ancho.

o Calzada de trazo horizontal o ligeramente inclinada "poco alomada".

o Pilares rectangulares desde la base, con tajamares triangulares o circulares adosados que se cortan antes de llegar a los pretiles.

En España destacamos los puentes:

Alzado del primer arco del Puente de Alconetar

Alzado del primer arco del Puente de Alconetar

Alzado y planta del Puente de Alconetar

Alzado y planta del Puente de Alconetar

Presione para ampliar.

Alzado y planta del Puente de Caparra

Alzado y planta del Puente de Caparra

Presione para ampliar.

o Puente de Alcántara, sobre el Tajo, en Cáceres. FICHA BÁSICA

o Puente de Mérida, sobre el Guadiana, en Badajoz. FICHA BÁSICA

o Puente de Salamanca sobre el Tormes.FICHA BÁSICA

También son importantes:

o En la Vía de la Plata

+ Puente del río Algarrebas y de Alcantarilla en Mérida Página de la ciudad de Emerita Augusta

+ Puente de Alconétar sobre el Tajo, en Cáceres. Actualmente los pocos restos están transladados a una pradera cercana de su ubicación original, ya que esta se encuentra bajo las aguas del embalse de Alcántara. Originalmente, se estima que tenía 16 arcos -actualmente solo 4 correspondientes a uno de los arranques- con una longitud de unos 300 m. y una anchura de 6,50 m. Los arcos son rebajados o escarzanos, no de medio punto. Los dos primeros arcos son de factura romana, los siguientes han sufrido restauraciones medievales. Una de las pilas que nos quedan tiene tres cornisas, decoración excesiva para lo habitual, y es de un tamaño apreciable: lógico, si pensamos que era un puente para un gran río, el Tajo. De fábrica de grandes sillares almohadillados, tienen un tajamar triangular aguas arriba y en su contrario, un paramento semicircular. Se pueden observar los apoyos de los arcos rebajados sobre los pilares.

+ Puente de Caparra sobre el río Ambroz, en Oliva de Plasencia, Cáceres. Posiblemente construido en época del emperador Augusto y en las inmediaciones de la ciudad de Capera. Es pequeño, de 65 m. de largo y de 7,30 m. de ancho, siendo originalmente de 5,50 m. ya que se ensanchó en 1955 en casi dos metros, procediendose a desplazar una fachada, concretamente la situada aguas abajo. Realmente sólo los dos arcos centrales son de fábrica romana, como consecuencia de las muchas y descuidadas modificaciones que ha sufrido. Sus bóvedas mantienen la fábrica de sillares almohadillados y nacen en arcos de medio punto. El pilar central, de 3,80 m. de ancho, tiene el tajamar triangular. Las luces de los arcos centrales -los romanos- son de 8,70 m. y 8,90 m.

+ Puente de Segura sobre el río Eljas. Compuesto de cinco arcos, solo los dos de los extremos son de fábrica romana. Los tres centrales mantienen las pilas originales, siendo las bóvedas de factura medieval. Los sillares romanos son almohadillados y las pilas tienen un tajamar triangular.

o En la Vía Augusta:

+ Puente de Córdoba sobre el Guadalquivir Página de la ciudad de Corduba

+ Puente del Diablo sobre el río LLobregat, en Martorell, Barcelona. Reconstruido casi por completo en varias ocasiones, actualmente se asemeja a su diseño medieval. Únicamente resta de su diseño original el Arco honorífico romano situado en uno sus accesos.

+ Puente de Alcantarilla sobre el río Salado de Morón, en Sevilla. Compuesto de dos arcos de medio punto simétricos de 8,90 m. de luz que marcan las bóvedas de 6m. de ancho. La pila central ha perdido su tajamar.

+ Puente de Los Pedroches, en Córdoba. De tres arcos de medio punto, midiendo el central 4,50 m. y los laterales 1,90 m. Las bóvedas tienen un ancho de 4,90 m. Es de resaltar que parte de las dovelas están engatilladas, característica poco habitual en las construcciones romanas. Su estado de conservación es lamentable.

+ Puente de Villa del Río, en Córdoba. Con todas las dovelas engatilladas, y los sillares almohadillados. Está compuesto de cuatro arcos de medio punto y dos desaguaderos en las pilas del arco central. Se han perdido los tajamares, posiblemente enterrados.

Además existen algunos que solo mantienen algunas partes de construcción romana: Castellar y Palmero en Cuenca, los de Matapozuelos y Valdestillas en Valladolid, el de Trespuentes en Álava, el de Aluenda en Zaragoza y el Ponte romano de Lugo.

* Acueductos y presas.

Acueducto

Acueducto de Termancia

Presione para ampliar

Los acueductos se construyeron para salvar los accidentes geográficos que existían entre los manantiales o ríos y las ciudades. No solo se pasaban los valles mediante arquerías superpuestas, también se excavaban montañas con grandes tuberias, pozos y niveles de mantenimieno. Debemos destacar los siguientes:

o Acueducto de Segovia FICHA BÁSICA. Una de las más grandes obras de ingenieria romana.

o Acueducto de los Milagros, en Mérida. FICHA BÁSICA. Transportaba el agua desde el embalse de Proserpina a la ciudad de Mérida.

o Acueducto de los San Lázaro, en Mérida. FICHA BÁSICA.

o Acueducto de Ferreres, en Tarragona. FICHA BÁSICA. Para abastecer de agua potable a la ciudad de Tarraco.

Además existen otros, menos conocidos, pero que supusieron grandes construcciones de ingeniería. De estos podemos destacar el acueducto de Termancia, con una longitud de más de 3.300 m. y con gran parte de él excavado directamente en piedra.

Almonacid de la Cuba

Sección del dique de Almonacid de la Cuba.

Presione para ampliar.

Las presas servían para acumular el agua para abastecer a grandes ciudades, asegurándose su suministro en todas las épocas del año. Son de destacar:

o La presa de Proserpina, en Mérida.

o La presa de Cornalvo, en Mérida.

o La presa de Almonacid de la Cuba, que embalsaba las aguas del río Aguasvivas en Zaragoza. Es la presa romana más alta de la península con sus 34 m. Está compuesto por una pesada y robusta estructura que cierra el cañón por donde discurre el río. Con un núcleo de calicanto -opus caementicium- y dos muros de mampostería -opus incaertum-, uno a cada lado. En la parte exterior se refuerza con escalonados de sillares colocados a hueso.

o La presa de la Ermita de la Virgen del Pilar, embalsaba las aguas de un afluente, el Moyuela, del río Aguasvivas en Monforte de Moyuela, Zaragoza. Solo se conservan 20 m. del comienzo del dique.

* Puertos y Faros.

Las naves romanas y los barcos de transporte de mercancías debían ir de puerto en puerto con una rapidez y seguridad necesaria para el mantenimiento de un gran imperio. En estos puertos se construían todas las dependencias necesarias para la ejecución de las maniobras necesarias para el buen funcionamiento de todo el conjunto portuario: los pórticos con almacenes y oficinas, las atarazanas para estacionar las naves, las estradas para subir un barco a tierra, los surtidores de agua potable y la maquinaria para la carga y descarga de mercancías.

Además se necesitaba un sistema de señalización para la adecuada entrada y salida del puerto, para ello se utilizaban las balizas, colocadas a la derecha de la entrada. Los faros indicaban a los marinos la presencia de la costa.

En España destacamos:

o

Faro de la "Torre de Hércules" en La Coruña, la Brigantium romana, vecina de la ciudad de Crunna que le daría el actual nombre de La Coruña.FICHA BÁSICA

Además debemos nombrar dos faros desgraciadamente desaparecidos, ambos de estructura escalonada en varios pisos -tres o cuatro- lo que les dotaba de una altura considerable:

o Faro de "Cadiz", de origen púnico y que fue utilizado y modificado por los romanos. La referencias documentales se han ampliado recientemente por el descubrimiento de unos dibujos a carboncillo sobre pared en los que se supuestamente se representa este faro.

o Faro de "Chipiona", llamado turris Caepionis, el más importante en su época de la península. Fue construido por Quinto Servilio Sepion, siendo semejante al famoso Faro de Alejandría, en diseño y tamaño. Estaba culminado por una gran estatua en bronce.

Les añado algo que ustedes saben pero puede ser que lo que lo lean este hilo , no lo recuerden.

Los puentes romanos savaban grandes espacios, además de la comunciación llevaban el agua potable a las ciudades, y el puente podía ser cruzado

por dos cuadrigas. Fueron fundamentales para el ejército romano.